|

<より詳しい解説>

打楽器の演奏に際しては、セッティング、持替え等で「あと一人自分がいればいいのに…」とか「もう一本手があればな…」と思う局面がしばしばある。もちろん、曲間のセッティングはスタッフとして後輩やら仲間やらの協力を得ることができるであろうが、通常、曲の最中にはそのような存在は想定されていない。「このシンバルが、この部分ではマリンバの横に、別の部分ではティンパニの横にあればな…」とか、「あ、バチが落ちた! 誰か拾って!」とか、実際の上演の最中に、助演者、いわゆる黒衣(くろこ)の存在があることで、打楽器作品の上演はずいぶんと楽になるはずである。オルガンではストップ操作を行う助演者の存在は不可欠であるのに、なぜ、打楽器演奏の現場では、それは当然のものとならないでいるのだろう。

カーゲルの、助演者を伴う打楽器独奏曲≪L'art bruit≫(1995)は、この問題に取組んだ作品である。奏者が行進しながらバスドラムを叩く局面では、それを抱えて一緒に後ずさりしながら行進する、等、様々なアシスタンスを行う。私はその助演者パートを、打楽器奏者・神田佳子氏とともに何度か実演した。

そしてこの経験を基に、1997年には3人の打楽器奏者と7人の助演者のための舞台作品≪East & ウェストサイド≫を作曲した。ここでは、バーンスタインの≪West Side Story≫を軸に、ラインによって東と西にエリアが分割された舞台上で、ジェット団とシャーク団よろしく、助演者と奏者がバトルを行う等、助演者の存在も一層クローズアップされた様々なパフォーマンスが繰り広げられている。

更に翌年、東京オペラシティ主催の神田佳子リサイタルのために作曲(*東京に先だって所沢のリサイタルで初演された)した打楽器独奏と助演者のための作品≪And then I knew 'twas Toccata≫にも助演者パートがある。ここでは、自ら担当した助演者の役割をより発展させ、且つ一つのリズム構造から全てを派生する作曲法を適用した。今回の新作は、その作品における助演者パートのアイデア、そして一つのリズムから構成されるという着想を、発展・拡張したものである。(例えば、今回の作品の第2楽章で用いられた「フライパン技」は、既にこの作品で試みられており、奏者と背中合わせで立ち、しかも両手で当てなければならないという意味では、こちらの作品の方が一層困難である。)

このように、私の作品には助演者の存在が大きな位置を占めるものが多数あるのだが、とりわけ、クラリネット奏者・村井祐児氏による委嘱作品として作曲された、クラリネットと助演者のための≪自分の影との対話≫(2006) は、助演者の存在がとても重要な作品である。ここでは、委嘱者の要望もあり、意図的に黒衣(くろこ)の存在を示すべく、衣装も黒衣のものを着用しての上演となった。

今回の作品は、こうした助演者の試みの集大成であり、これまで以上に、奏者と助演者の関係とその変化の過程が作品構造に大きく影響している。

「4人の打楽器奏者と3人の助演者のためのエチュード≪斉奏る / 細動む / 滑擦る≫」は、国立音楽大学の委嘱により、国立音楽大学打楽器アンサンブルのために作曲された。

題名の≪斉奏る / 細動む / 滑擦る≫は、3楽章からなる各楽章の表題であり、≪あわせる / きざむ / こする≫と読む。これは、完全にオリジナルな当て字であるが、このような動詞を当て字で題名とすることについては、ミステリ作家・東野圭吾氏のある著作からヒントを得ている。(余談だが、作曲者は最近、彼の著作を続けて読んでいて、2009年10月4日時点で既刊本のうち97%は読破している。)

出演者との相談を重ねて作曲作業は進められ、当初、同じような身長の4名を想定して作品を構想しつつあったのだが、結果的に出演者の身長差がかなりあることが判明したので、計画を変更し、むしろ異なる大きさの楽器群を並べることにした。身長の高い者には大きい楽器を、低い者には小さい楽器を割り振り、身長差に比例する楽器編成となっている。これについては、むしろ怪我の功名と思っており、後述するように、3名しか存在しない助演者との人数の齟齬を埋める結果となった。(そもそも、今回の作品を助演者を含むものにしたのも、当日の他の演目が大変な選曲となり、手が空いているメンバーが少ない状況で、乗り番の少ない1年生を助演者として採用することで人数を増やす、という配慮から出発したのだが、そのことも、悪条件を好転させ良い方向になったことの一つである。)

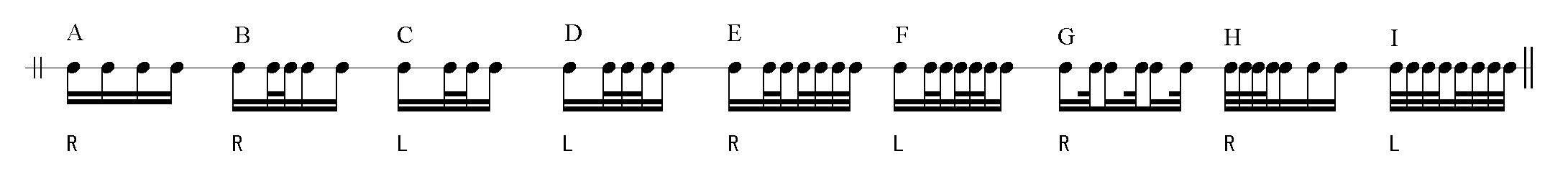

作品全体は、唯一つのリズム構造を軸に構成されており、これ以外のリズムはほとんど存在しない。(R=右手、L=左手)

このリズムはA~Iまでの9種類のリズム細胞から成る。また、全体を繰り返すと2巡目は、右手からではなく左手から開始することになり、全て手順が入れ替わる。16分音符単位で

[4/4/3/3.5/4/4.5/4.5/5/4] という拍を持ち、最初のリズム [A] は16分音符のみ、最後のリズム [I] は32分音符のみとなるよう設定され、その間を、これら2種類の音価によって様々なリズムを形成しつつ変容していく。[A]

に32分音符部分を加える変奏を施したのが [B]、それから16分音符1個を削除したのが [C] 、それに32分音符1個を加えたのが [D]、[B]

の後半も32分音符に変奏したのが [E]、それの最後を16分音符にしたのが [F]、[F] の音価4.5拍を16分音符と32分音符の交替によるリズムに置き換えたのが

[G]、[C] から [G] まで拍が増加していくよう構成されているのを受けてその延長で5拍まで拡張し、最後の [I] で32分音符のみのリズムになる前に、これまで出現しなかった32分音符から開始するリズムを置いた

[H]、……という具合に、16分音符と32分音符の配列、或いは前後のリズムの配列が、常に何らかの関係を持つか、それぞれの変奏関係になるように構成されている。そして、それぞれのリズム細胞は強いキャラクーを持つと同時に、全体を一気に演奏するなら一貫性を感じるものとなるような配慮がなされている。

なお、この、一つのリズム構造が全曲を支配するという構成は、福士則夫氏の打楽器独奏曲≪Ground≫と、その構造から派生した打楽器協奏曲≪Chromosphere≫の関係に示唆されたものである。

第1章≪斉奏(あわせ)る≫では、このリズムが9種類の楽器と奏法に割り当てられている。第3楽章で「こする」奏法に限定することを前提に、ここでは全て「叩く」奏法に限定されている。「叩く」奏法の9種類のヴァリエーションにより、各リズム構造はキャラクタライズを明確にし、冒頭は、それぞれが個別のものとして異なるテンポで提示される。

| リズム |

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

H |

I |

| 奏法 |

右:ビーター大

左:ミュート |

右:マレット

左:フレーム操作 |

右:掌

左:手持ち |

右:ビーター

左:開閉 |

4マレット |

両手 |

スティック1を

内部で振る |

スティック2本で

2つ打ちを含む |

マレット2本 |

| 奏者1 |

Gong (M) |

Roto Tom (S) |

Tamb. (SS) |

Tri. (SS) |

Glock. |

Bongo (S) |

C.B. (SS) |

S.D. (SS) |

Timp. (SS) |

| 奏者2 |

Gong (L) |

Roto Tom (M) |

Tamb. (S) |

Tri. (S) |

Xyl. |

Bongo (L) |

C.B. (S) |

S.D. (M) |

Timp. (S) |

| 奏者3 |

Bass Drum (S) |

Roto Tom (L) |

Tamb. (M) |

Tri. (M) |

Vib. |

Conga (S) |

C.B. (M) |

S.D. (L) |

Timp. (M) |

| 奏者4 |

Bass Drum (L) |

Roto Tom (LL) |

Tamb. (L) |

Tri. (L) |

Mar. |

Conga (L) |

C.B. (L) |

Tenor Drum |

Timp. (L) |

本番会場でのリハーサル風景 (第1楽章の楽器を並べて場所決めをしている最中)

*この写真はそれぞれの楽器配列の参照として撮影したが、身長差に比例して楽器が大きくなる、

ということが、奏者ごとに縮尺率が大きくなっているためにむしろわかりにくくなっている。 |

|

|

| 奏者1:山野辺有莉 |

奏者2:松岡希海 |

|

|

| 奏者3:吉田佳奈恵 |

奏者4:三矢真之 |

動きのみで提示されるこれらリズムは、助演者によって楽器がセットアップされるとともに実際のリズムとして現前する。助演者により段々と楽器が並べられ、奏者は徐々にリズム全体を一連のものとして演奏するに至る。その過程で、4人の奏者はユニゾン(斉奏)となり奏法やテンポも合流していく。冒頭で全く異なっていた奏法は徐々に同一のものとなっていき、それとともにテンポも統一されていく。9種類の楽器が全て並ぶと円環状になっているため、このリズムを一連のものとして全て演奏する様は、回転しながら叩いていくものとなっている。この様子は、シュトックハウゼンの≪ツィクルス≫を彷彿とさせるものだが、2007年の暮れに亡くなったシュトックハウゼンへのオマージュの意味もある。

せっかく並んだ楽器を全て撤去してしまう助演者、という具合に、助演者の役割が、この楽章の最後に少し変化する。

第2章≪細動(きざ)む≫では、主に鍵盤楽器のみが残り、上記のリズムが鍵盤楽器上で大変急速に、殆どトレモロ(細動)として響く。ここでの助演者は、単に楽器を配列する役割ではなく、むしろ、演奏者を操る存在となる。バチを持つ状態を変化させたり、演奏そのものをフライパン等で中断させたり、楽器に向かう奏者の体勢を変化させたりすることで、音楽の内容が少しずつ変化する。

後半では、奏者の演奏は、擬似トレモロ状態から、音階の上下動に変化する。そしてここでは、助演者が楽器の位置を変化させていくことで、音楽の様相が変化する。通常ではあり得ない鍵盤楽器と奏者の位置関係が展開していく。

第3章≪滑擦(こす)る≫では、「打つ」奏法のヴァラエティを追究した第1章の反動として、打楽器の奏法が「滑奏」「擦奏」に限定される。しかしそれでもなお、リズムは同じものである。ここでのリズムは、各奏者が交互にリズムのパルスを担当する、ホケトゥス(旋律を交互に演奏する中世の作曲技法)のような用法で奏でられる。

徹底的に「こする」奏法のみに限定した上で、しかも複雑なリズムを演奏しなければならないという試みは、これまでの打楽器演奏の技術を著しく更新することになる。とりわけこの章の冒頭、鍵盤楽器の白鍵グリッサンドを極めてゆっくり行うことによる定型リズムの演奏は、とても微調整の困難な奏法と言える。

助演者は、最初、楽器を移動する等の「助演者然」とした「こする」音によって演奏を阻害する。しかし次には super ball や arco 等、「こする」演奏を行い、次いでバチ等を転がすという暴挙に出る。遂には、発泡スチロールによって、この定型リズムを演奏してしまうのである。

ラストでは、このリズムのホケトゥスに、助演者も参加してしまう。そして、最後には、全体を支配する存在としてクローズアップする。

なお、各章の冒頭の頭文字をつなげると、初演の3日前(10月1日)に誕生日を迎えたある女性の名前になる。曲の最後は、鳥を好むその女性への贈り物として相応しいものになっている。バードコール(そしてカエル木魚)の大合奏となるのであるが、このバードコールも、「こする」ことによって鳥の鳴き声を模倣する楽器である。この楽器は、10月4日に0歳11ヶ月になったこどもの散歩をする日課の中で出会ったものであり、そういう意味でも、この楽曲の最後は、家族の存在に支えられたものである。

|

![]()