|

◆フルート協奏曲(cond.act/konTakt/conte-raste II) (1999)

[Flute solo, Cond.actor, Clarinet, Percussion (Marimba/Tam-tam/Timpano),

Piano, Violin, Violoncello] 18'

◆フルート協奏曲 II (cond.act/konTakt/conte-raste II) (2004) *室内管弦楽版

[Flute solo, Cond.actor, 0111/2100/hrp,2perc/44321] 16'

|

|

<より詳しい解説>

Dieter Schnebel による、指揮者と一人の器楽奏者のための作品《visible music I 》を、1991年、大学1年生のときに学園祭で上演した経験をはじめとして、しばしば指揮パフォーマンスには取り組んでいたが、その延長に、cond.actor、即ち「演技を伴う指揮者」の実践はある。その最初の試みは、1996年に作曲した、打楽器奏者と

cond.actor のための作品

《cond.act/konTakt/conte-raste I 》である。(題名の意味は前項を参照のこと。)指揮者とは、本来、合奏をとりまとめる役割であるが、ここでは、演奏家1名のみとのやりとりを通じて、指揮行為と発音の関係を徹底的に検証している。その後、《10管楽器のための協奏曲》(1997)

や 《Manic-Depressive III 》 (1999) でも、指揮者が指揮以外の行為に及ぶ試みを導入しているが、再び本格的に「cond.actor」の実践を行ったのが、本作品、《フルート協奏曲》である。したがって、副題には

《cond.act/konTakt/conte-raste II 》と添えられている。ここでは、現代音楽を上演しようとする指揮者と、モーツァルトを吹こうとするフルーティストが、5重奏のアンサンブルを奪い合うという構図が実践されており、独奏とのやりとりである前作

《cond.act/konTakt/conte-raste I 》とは異なる角度で「cond.actor」へのアプローチをしている。(ただし、カデンツァ部分は2人のやりとりとなっており、この部分は前作を踏襲するものである。)なお、2007年に行ったリサイタルにて、

《cond.act/konTakt/conte-raste III》という作品を発表した。これは、「cond.actor」のソロであり、これまでの試みを踏襲しつつ、更に新しい可能性を探求している。(なお、Dieter

Schnebel にも指揮者のためのソロ作品がある。)その後の作品にも、《3×3奏者のための協奏曲 “Let's Tri___!” 》(2005)

など、指揮者にパフォーマンス要素を含む作品は多いが、その集大成が、2009年に発表した《cond.act/konTakt/conte-raste

IV 》である。ここでは、2人の cond.actor が、ヴァイオリン、ピアノという2つの楽器を相手に指揮をしつつ、指揮者同士の関係性、演奏者との関係性を、縦横無尽に展開している。

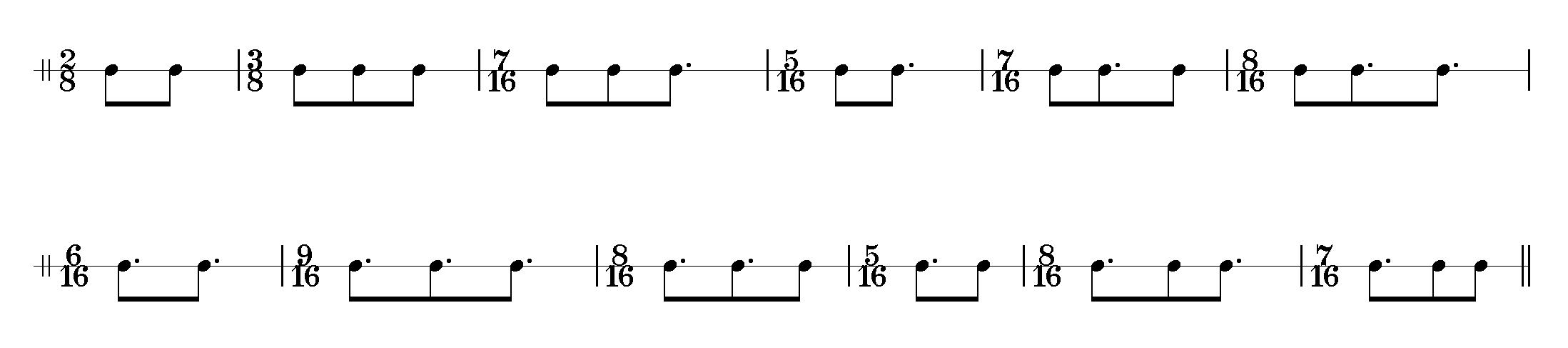

本作では、指揮者はまず、フルーティストを除く室内楽にチューニングを指示する。通常、オーケストラの指揮では指揮者はこのような指示を行わないが、室内楽の場合、奏者とともに舞台に出て、チューニングの指示をすることが多い。ところが、なぜか指揮者は、再度チューニングを指示する。ところがその際、微細な手先の動きで、複雑な変拍子を示し始めている。そしてそのようなことを繰り返すごとに、徐々に、「チューニング」は変容していき、リズム構造を伴った「音楽」となっていく。つまるところ、「チューニング」そのものを「主題」とした、「チューニング変奏曲」の要領である。変奏曲とは通常、主題の和声やバス或いは主旋律を踏襲することで展開していくものだが、ここでは、主題がチューニングであるので、主題には旋律も和声も存在せず(弦楽器の開放弦等の、若干の響きの特性は存在するが)、あるのはただ「A」の音が保持されるという共通項のみである。そこで、ここでは、常に一定の小節構造を踏襲することで、従来とは異なる変奏の概念を適用している。ここで一貫して用いられている小節構造(リズム構造)は、次のものである。

このリズムは、次に示すように、16分音符単位で2拍、3拍によるコンビネーションを、2拍系、3拍系のそれぞれで全ての可能性を網羅していると同時に、3小節ごとに、2拍系で示されたコンビネーションでグルーピングできる。「2」で始まるリズム系列は、2、3の順に、「3」で始まるリズム系列は、3、2の順に、それぞれ構成されている。

|

2/8

|

∨=2拍

|

2+2

|

5/16

|

∨=2拍

|

2+3

|

6/16

|

∨=2拍

|

3+3

|

5/16

|

∨=2拍

|

3+2

|

|

3/8

|

△=3拍

|

2+2+2

|

7/16

|

△=3拍

|

2+3+2

|

9/16

|

△=3拍

|

3+3+3

|

8/16

|

△=3拍

|

3+2+3

|

|

7/16

|

△=3拍

|

2+2+3

|

8/16

|

△=3拍

|

2+3+3

|

8/16

|

△=3拍

|

3+3+2

|

7/16

|

△=3拍

|

3+2+2

|

このリズムを繰り返しつつ変奏は進んでいくが、あるとき、舞台裏からフルートの「A」音が聞こえてくる。その後、フルーティストは、「A」から開始されるモーツァルトのメロディを奏でて、徐々に侵入してくる。ここで用いられているのは《フルート四重奏曲》、《フルートとハープのための協奏曲》、《フルート協奏曲》の断片であり、出現順は全て作曲年代順(そして楽章順)にもなっている。侵入の段階では、現代音楽を奏でる室内楽にモーツァルトが浸食していく書法によっているが、徐々に、奪い取られる格好となっていき、二つの音楽が完全に交互にスイッチする部分に至る。それぞれ異なるテンポが非常に中途半端な個所で瞬時に入れ替わる音楽を完全にシンクロナイズして行うという、困難なアンサンブルが要求される。(なお、ここでの指揮は、実質的には、指揮というよりは「振付」に近い行為となる。)

続く部分(室内管弦楽版では省略されている)では、一端、モーツァルトはなくなり、フルートは急激な上昇音型とともに、室内楽に対して大きくキューを出し、室内楽は、それに対してユニゾンで応える。指揮者は、極端に遅く上記の小節構造を振り始める。フルートはそれを遮るが、また指揮者は続け……という応酬が展開する中、指揮者は徐々にテンポを上げていく。最終的には演奏不可能直前のテンポまで上がり、破綻とともに指揮者は室内楽を振り切って前方を向く。

すると、前方のみ照明が残され、フルーティストと「cond.actor」による「カデンツァ」が始まる。ここでは、まずは指揮者が幾つかのニュアンスの異なる5種類の断片を指示し、フルーティストはそれに従って吹いている、という関係から始まる。しかしあるとき、フルーティストがフラッター音のクレッシェンドで「反撃」に出る。この反撃の結果、指揮者は、通常あり得ない指揮の動き(ここでは、右手を背後に大きく挙げる)をしてしまう。指揮者の指示と、フルーティストの反撃(最終的には3パターン登場する)の応酬が続く中、徐々に、フルーティストは逆に指揮者を「操る」ようになっていく。結果的に指揮者は、これら8パターンの音を自ら声で演奏しつつ、指揮のアクションも繰り返す格好となり、その後は自動演奏装置のようにひたすら繰り返し続けるようになってしまう。その様子をあざ笑うかのように、フルーティストは、再びモーツァルトを奏でつつ、室内楽奏者たちを連れ去ってしまう。この光景は、初演地ハノーファーに近い、「ハメルンの笛吹き」、或いは、「ブレーメンの音楽隊」を意識した。独り残された指揮者は、モーツァルトをつぶやきながら去っていく。なお、このカデンツァの指揮者の顛末のように、あるシークエンスを反復しつつそれが徐々に声になっていくという展開は、《パgani蟹

/ Paganinissimo》(1999) や《4人の打楽器奏者と3人の助演者のためのエチュード「斉奏(あわせ)る / 細動(きざ)む /

滑擦(こす)る」》(2009) 等の作品でも用いている。

フルーティストは指揮者が去ったのを見届けてから、室内楽奏者たちを引き連れて最後ステージに上がる。奪い取ったことを象徴するように、フルーティストの指示によって再びチューニングが始まる。続く音楽は、「吹き振り」によって演奏されるが、これは上記、前半からずっと指揮者が振り続けていた変拍子の構造になっている。この状況を舞台裏から確認した指揮者は、再び奪い返す反撃に出る。最後は舞台に駆け上がり室内楽をカットし、とどめの一撃として、フルーティストの音を止める。

なお、前述のように、いずみシンフォニエッタ大阪によって2004年に上演した室内管弦楽版では、カデンツァ前のアッチェレランド・セクションを全面的に割愛した。室内楽でも一糸乱れぬアンサンブルの実現が困難を極める部分なので、大人数で実現するのは不可能との判断であるが、その割愛ため、室内管弦楽版では、全体の上演時間が若干短くなっている。また、この版では、フルート奏者が演奏者を連れ去ってしまうシーンにおいて、人数が多いので、フルート協奏曲のメロディに加え、トルコ行進曲のメロディ等も同時に鳴らされる。また、初演に際しては、オーケストラ指揮者としては唯一人

cond.actor パートの上演を果たした飯森範親氏によるアドリブで、要所要所に様々なセリフが追加されていた。

|

![]()